轉移性腦腫瘤

引言

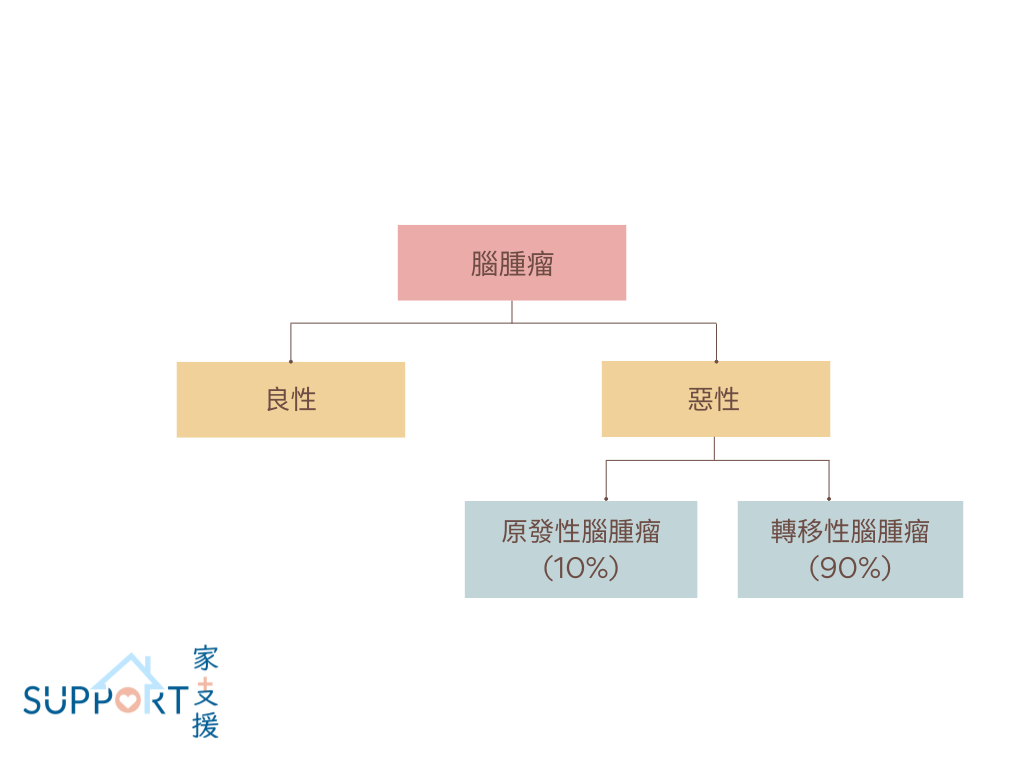

轉移性腦腫瘤為大腦中最常見的惡性腫瘤,發病率比原發性腦腫瘤為高。過去,轉移性腦腫瘤預後往往不理想;但隨著手術、放射治療和藥物治療的進步,部分轉移性腦腫瘤患者的預後也得到明顯的改善。

病徵

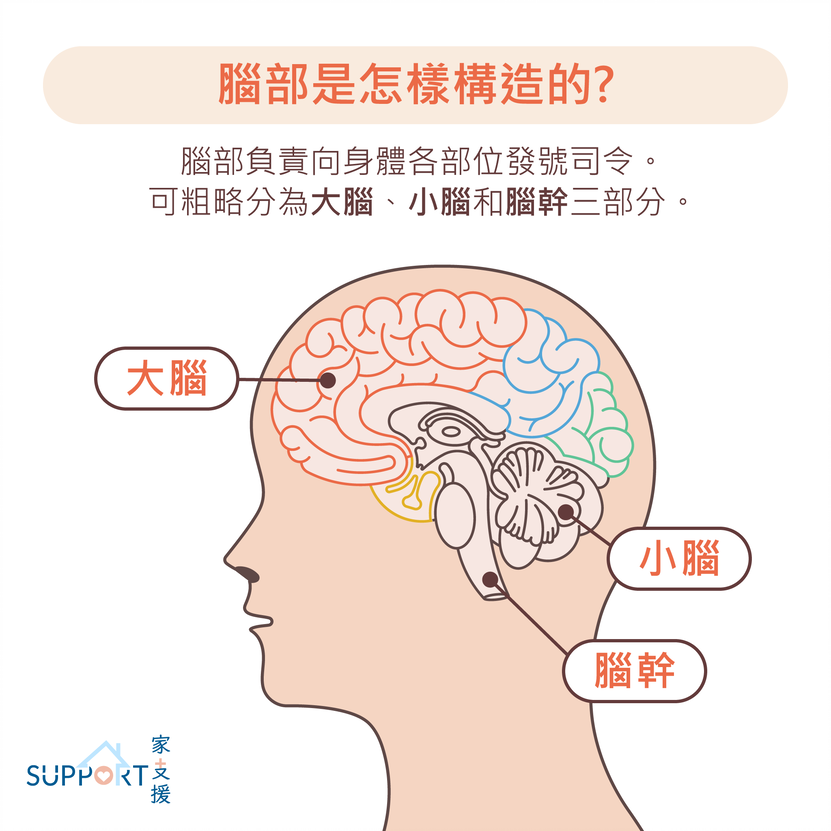

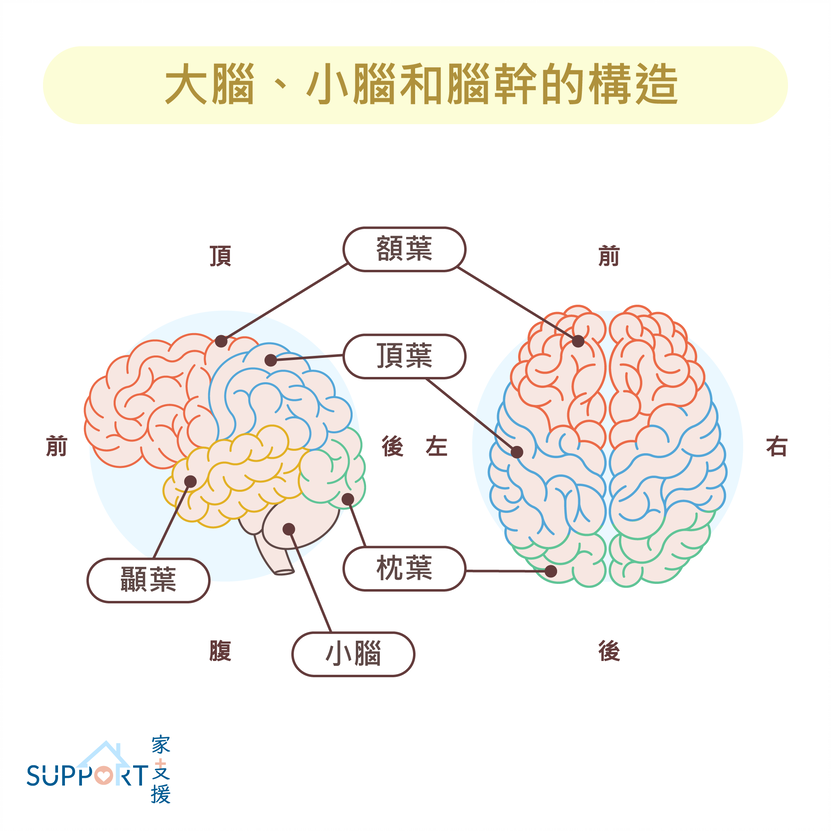

大腦的不同部位功能各有不同,因此轉移性腦腫瘤的病徵完全取決於腫瘤的位置和大小。

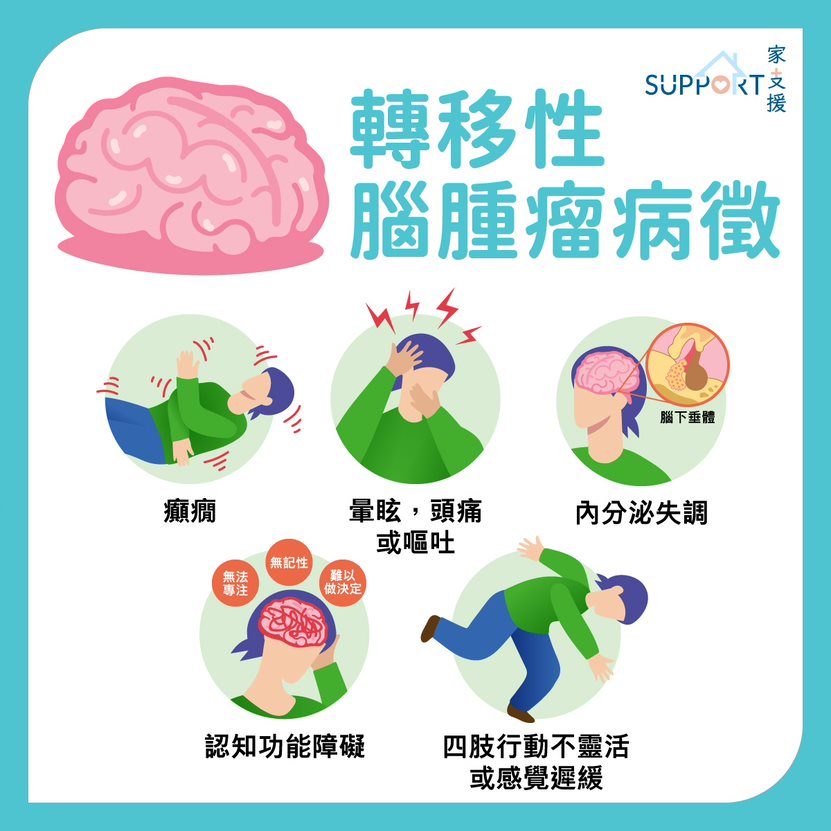

一些患者會出現相對輕微的病徵,有些患者則出現多種病徵,其中包括:

- 癲癇 (局部或全身)

- 暈眩 (很可能由小腦腫瘤所致)

- 頭痛或嘔吐 (由擴散量大並造成壓力效應的腫瘤所致)

- 內分泌失調 (由涉及下丘腦或垂體的腫瘤所致)

- 認知功能障礙 (由影響額葉或顳葉的腫瘤所致)

- 四肢行動不靈活

- 四肢感覺遲緩或麻痺

- 面部肌肉麻痺、疼痛或吞嚥困難 (由影響顱神經或腦幹的腫瘤所致)

- 言語不清 (由影響優勢半腦的腫瘤所致)

- 視力減退、出現疊影或視野模糊 (由使枕葉受累或視神經束受壓的腫瘤所致)

- 大小便失禁

以上症狀與中風或其他神經系統疾病類似,因此醫生需先對患者進行詳細檢查才能準確斷症。

診斷

- 神經系統檢查

- 臨床檢查雖簡單,卻能立即幫助醫生作出初步診斷,亦是進一步診斷的基礎。

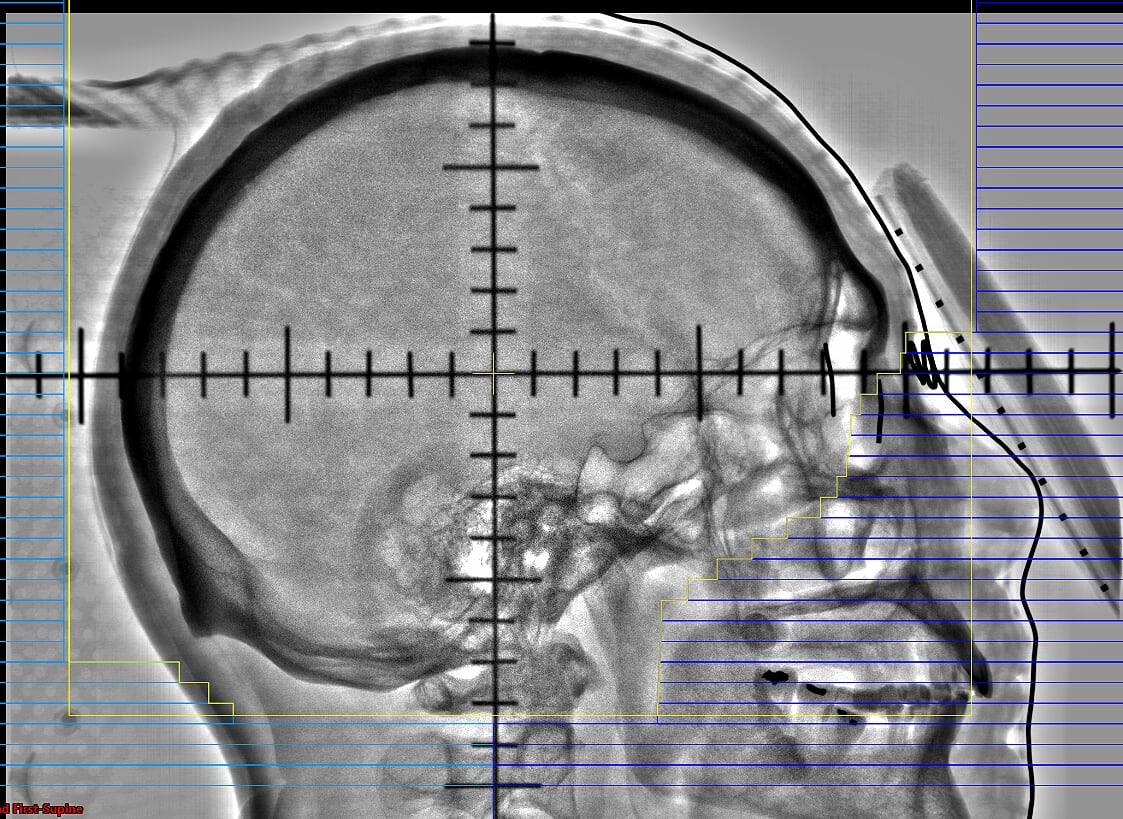

- 電腦掃描(CT Scan)

- 由於電腦掃描過程較易,故它在臨床上被更廣泛地使用。盡管電腦掃描在偵測腫瘤和腫瘤特徵方面的敏感度不及磁共振掃描(MRI),但於緊急情況,如患者出現新的神經系統症狀,電腦掃描便是首選的檢查方式。 此外,電腦掃描亦可查出腦轉移的併發症,如出血或腦積水。

- 顯影電腦掃描(Contrast CT) 能提供更多影像的細節。 另外,若患者不宜接受磁力共振掃描(MRI) ,例如裝有心臟起搏器,則需通過電腦掃描作診斷。

- 磁力共振掃描(MRI)

- 目前,顯影磁力共振掃描為檢查腦部病變的主要方式。相比其他掃描,磁力共振掃描於檢查腫瘤是否擴散、擴散位置和數量等範疇更敏感和準確。 可是,磁力共振掃描一般需時更久。

- 活組織檢查

- 若腫瘤的病理未被確認,則或需作腦腫瘤活檢。另外,活檢檢測基因突變亦可助醫生挑選合適的治療藥物。

治療

外科手術

- 外科手術是能最快解決腫瘤擠壓腦部的情況的方法。但外科手術只適合癌細胞擴散規模小的患者,如腫瘤僅影響半邊大腦表層者。

- 醫生亦需視乎患者的身體狀況判斷其是否適合接受手術。年紀大或病情嚴重的患者在手術時會有較大的麻醉風險,未必最適合外科手術。

- 此外,外科手術的一大風險是它可能導致不可逆轉的神經功能損傷。 如醫生切除的腫瘤位於大腦控制動作的區域時,可能導致患者四肢癱瘓。 另外,由於任何腦幹的損傷皆有機會令患者立即死亡,手術絕不適用於腫瘤位於腦幹的個案。

放射治療(全腦電療)

- 紓緩性放射治療能有效控制病情。一般全腦電療療程長兩星期,共五至十次。

- 開始治療三個月,副作用如疲倦、脫髮和認知功能障礙等會較為顯著,醫生通常配合類固醇以減低副作用。

- 全腦電療有機會影響病人長遠的生活質素和認知能力,但嚴重者較為罕見。

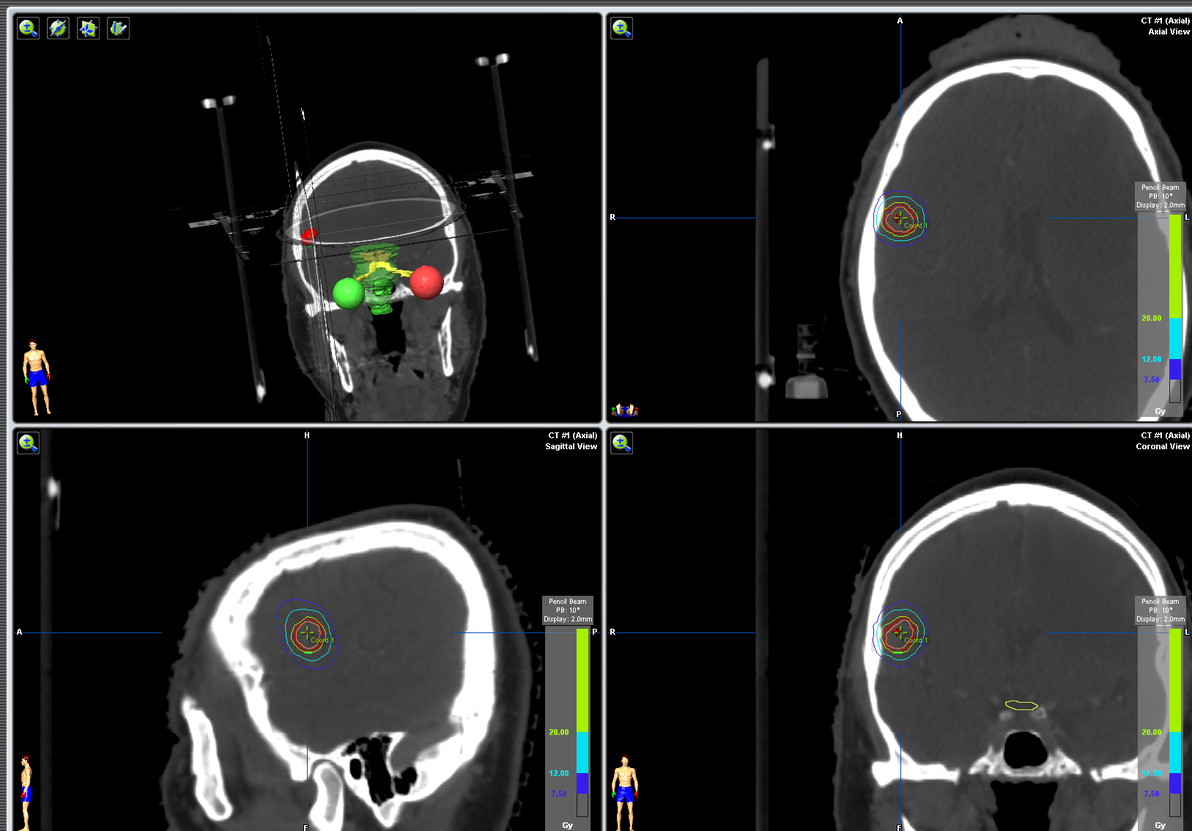

立體定向放射治療

- 立體定向放射治療適合治療只於局部腦內擴散及直徑小於3厘米的腫瘤。

- 立體定向放射治療跟外科手術在控制腫瘤方面效果相若。

- 可是,立體定向放射治療只能令腫瘤逐漸縮小,不能像外科手術般馬上見效,因此不適用於令腦部受壓的腫瘤。

- 隨現時放射科技進步,即使患者同時出現多個腫瘤,醫生也可用立體定向放射治療控制病情。

藥物治療

- 隨近年藥物研發的突破,現時不少藥物已經能有效進入大腦血腦屏障,治療腦部疾病。

- 許多標靶藥物和免疫系統藥物已被證實均對腦內和腦外疾病有效,如第三代抗EGFR肺癌藥Osimertinib 便可有效控制由肺癌引致的腦轉移。

值得一提的是,治療計劃據個人體質和病情等因素而定,醫生會根據病人的不同狀況而釐定針對性的治療計劃。有時亦會聯合多個專科團隊制定治療方案,如在術後配合立體定向放射治療以減低腫瘤復發風險。

參考

感謝鄺泳彤小姐,香港大學李嘉誠醫學院醫科生謝咚頤小姐(M25)及香港大學臨床腫瘤科林泰忠醫生撰寫及審閱本頁內容。

最後更新日期:二零二一年十一月一日