淋巴癌

引言

淋巴瘤分為何傑金淋巴瘤及非何傑金淋巴瘤,香港以後者個案居多,在本港最常見的癌症類型中排名第八。據統計,2022年共新增1,100宗非何傑金淋巴瘤病例,約佔香港癌症新症的3.1%。

非何傑金淋巴瘤在本港最致命的癌症中排名第八,於2022年共導致395名患者病逝,約佔整體癌症死亡病例的2.7%。

淋巴瘤在香港兒童及青少年(0-19歲)最常見癌症中排名第二,2022年共有17宗年新增個案,佔該年齡層癌症新症的12.1% 。

甚麼是淋巴瘤?

淋巴瘤原發於淋巴系統,是由惡性淋巴細胞衍生的癌病。淋巴瘤並非單一的疾病,而是各樣原發於淋巴系統內惡性腫瘤的一個廣義統稱。人體佈滿無數由淋巴管及淋巴結組成的網絡,讓細小的淋巴細胞循環至各個器官和組織,發揮抵抗病菌感染的功能。當這些淋巴細胞發生惡性病變,便會在淋巴結內不斷增生,形成腫瘤,甚至蔓延至骨髓和其他器官。

不同種類的淋巴細胞具不同特性和功能,所以它們衍生的腫瘤亦具不同種類和表徵。

高危因素

- 醫學界至今仍未完全掌握淋巴瘤的成因,但部份案例可能與以下因素有關:

- 遺傳基因病變

- 輻射

- 化學藥物

- 自身免疫系統疾病/免疫缺憾

- 病毒感染

- 細菌感染

- 病毒 Epstein- Barr Virus (EBV)是近年科學家致力研究的對象。其他病毒包括人類 T 細胞白血病病毒一型(Human T-cell Leukaemia Virus Type-1,HTLV-1),丙型肝炎病毒及卡波西肉瘤相關人類疱疹病毒 (Kaposi Sarcoma-associated Herpes Virus)等, 都相繼被發現與部分類型的非何傑金淋巴瘤有關。

- 細菌感染可間接引致淋巴瘤,如部分胃部非何傑金淋巴瘤(胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤, Gastric MALT Lymphoma)的患者大多感染了幽門螺旋桿菌(Helicobacter Pylori)。出現細菌感染的患者需服用抗生素。

- 雖然病毒或細菌感染可能直接或間接引致淋巴瘤,但淋巴瘤本身並非傳染病,不會經任何媒介傳播。

病徵

- 以淋巴結腫大為最常見

- 可發生於一個或多個淋巴腺

- 通常不會導致疼痛

- 多發生在頸部,其次為腋下和腹股溝(即小腹與大腿之間 的位置);並可能擴散至其他部位的淋巴腺、骨髓或其他器官

- 不明原因的發燒

- 夜間盜汗

- 不明原因的體重下降

- 皮膚瘙癢

- 疲倦

- 值得注意的是,NK/T 細胞淋巴瘤可能會出現類似慢性鼻部疾病的症狀。

若癌細胞經已擴散至製造血細胞的骨髓,患者便會出現貧血、瘀傷、流血及易受感染等症狀。誠然,這些症狀亦可由其他疾病引起。雖然淋巴腺腫大是淋巴瘤常見的徵狀,但其他炎症如扁桃腺炎、肺結核病或者其他擴散性癌症,都可能引致淋巴腺腫大,混淆判斷。

出現以上症狀時應及早求醫,提高治癒的機率。

診斷

為分辨淋巴腺腫大的良惡,醫生將:

- 詳細查問患者病史

- 對患者進行臨床檢查

- 對患者進行淋巴結的病理化驗

- 即切除 (Tissue Biopsy)整個淋巴結作病理分析,以進行病理診斷和分類。

若證實患上淋巴瘤,患者便需接受以下檢查, 以便了解淋巴瘤的嚴重性及併發症、患者的健康狀況、腫瘤的分期及擴散情況,並作預後評估:

- 血液化驗:檢查紅血球、白血球、血小板等血全圖,也會檢查肝功能、腎 功能、電解質、乳酸去氫酶(LDH)和尿酸等,以及病毒感染,如乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒和人類免疫缺陷病毒(HIV)

- 骨髓組織檢查

- 患者將接受局部麻醉,打側躺臥。醫生會將針筒插入患者的骨盤後方,抽取少量骨髓;然後送往化驗所,於顯微鏡下觀察是否有癌細胞。

- 檢查約需 15 至 20 分鐘,可於診所進行。檢查或會引起不適,患者待麻醉藥消散就可回家。隨後數天,如患者抽取骨髓的部位疼痛不適,可請醫生處方止痛藥。如果疼痛持續,應盡快求醫。

- 檢測身體是否適合接受化療,例如心臟超聲波(一種檢查心臟結構和功能 的超聲波)和肺功能檢測

- 正電子電腦掃描(PET-CT scan)

- 評估是否轉移到其他部位,及確立淋巴瘤的分期

種類

- 根據腫瘤的臨床表現和病理特徵,淋巴瘤分為兩大類:

- 何傑金淋巴瘤可分為兩種主要的亞型:最常見的典型何傑金淋巴瘤 (classical Hodgkin lymphoma,cHL)和較罕見的結節淋巴細胞為主型(nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma, NLPHL)

- 非何傑金淋巴瘤

- 典型何傑金淋巴瘤的四種亞型以及非何傑金淋巴瘤最常見的三種亞型都是根據淋巴瘤的源頭細胞命名(分別是 B 細胞、T 細胞和 NK/T 細胞淋巴瘤)。B 細胞淋巴瘤(全世界最常見的淋巴瘤亞型)可再細分爲高級別 B 細胞淋巴瘤,例如瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(diffuse large B-cell lymphoma and Burkitt lymphoma,DLBCL)和伯基特淋巴瘤(Burkitt lymphoma)以及低級別 B 細胞淋巴瘤或淋巴增生性疾病,例如濾泡性淋巴瘤。

- 在香港, 非何傑金淋巴瘤較普遍,亦是死亡率最高的十大癌症之一。

典型何傑金淋巴瘤

- 可於任何年齡發病,但多見於青年(15 至30歲)和老年人。

- 男性患者較女性多。

- 病情發展具一定規律。早期患者的腫瘤多集中於頸部淋巴結,然後順序逐步擴散至腋下、胸腔、腹股溝的淋巴腺;最後漫蔓延到骨髓及其他遠端器官, 步入晚期。

- 早期及晚期的何傑金淋巴瘤對治療往往反應良好。八成或以上的患者都得到根治。

非何傑金淋巴瘤

- 非何傑金淋巴瘤的臨床表現或病理特徵方面都較典型何傑金淋巴瘤複雜和多元化。

- 從病理特徵而言,目前有多種非何傑金淋巴瘤的亞型,主要分為三大類:

- B細胞淋巴瘤

- T細胞淋巴瘤

- NK / T 細胞淋巴瘤

- 根據臨床特徵和表現,B 細胞淋巴瘤可以再分為兩亞型:

- 低級別(Low-grade)或惰性(indolent)淋巴瘤或淋巴增生性疾病

- 低級別淋巴瘤是生長較為緩慢的腫瘤。即使沒有接受治療, 多數患者都可以存活 5-10 年之久。隨著醫學的進步,一些低級別淋巴瘤的亞型可以痊癒,或病程達到長時間緩解的機會也相對提升。

- 濾泡性淋巴瘤是最常見的低級別淋巴瘤。慢性淋巴細胞白血病 (chronic lymphocytic leukaemia,CLL)、套細胞淋巴瘤 (mantle cell lymphoma,MCL) 、邊緣區 B 細胞淋巴瘤和華氏巨蛋白血症在香港並不常見。

- 高級別或惡性(High-grade/ aggressive)淋巴瘤

- 惡性淋巴瘤和高度惡性淋巴瘤惡化甚快;如未能接受適當治療,患者可於數月間死亡。 使用當前的治療方法,這類型的淋巴瘤治癒率很高。

- 瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤 (DLBCL) 是最常見的惡性淋巴瘤亞型。

- 另一種惡性的高級別 B 細胞淋巴瘤亞型是伯基特淋巴瘤 (Burkitt lymphoma)。

- 低級別(Low-grade)或惰性(indolent)淋巴瘤或淋巴增生性疾病

- 不同亞型的非何傑金淋巴腫瘤的病發率、流行病學、以及對治療的反應都具差異,病情發展亦不像何傑金淋巴瘤般規律。

- 非何傑金淋巴瘤可發生在淋巴系統以外的組織(特別是 NK/T 細胞淋巴瘤患者),如鼻腔、 鼻咽、皮膚、腸道和中樞神經系統等。故非何傑金淋巴瘤也有「結內」(nodal)和「結外」 (extra-nodal)之分。

- 準確的病理分類對評估病情和制定治療方案非常重要。

非何傑金淋巴瘤分期

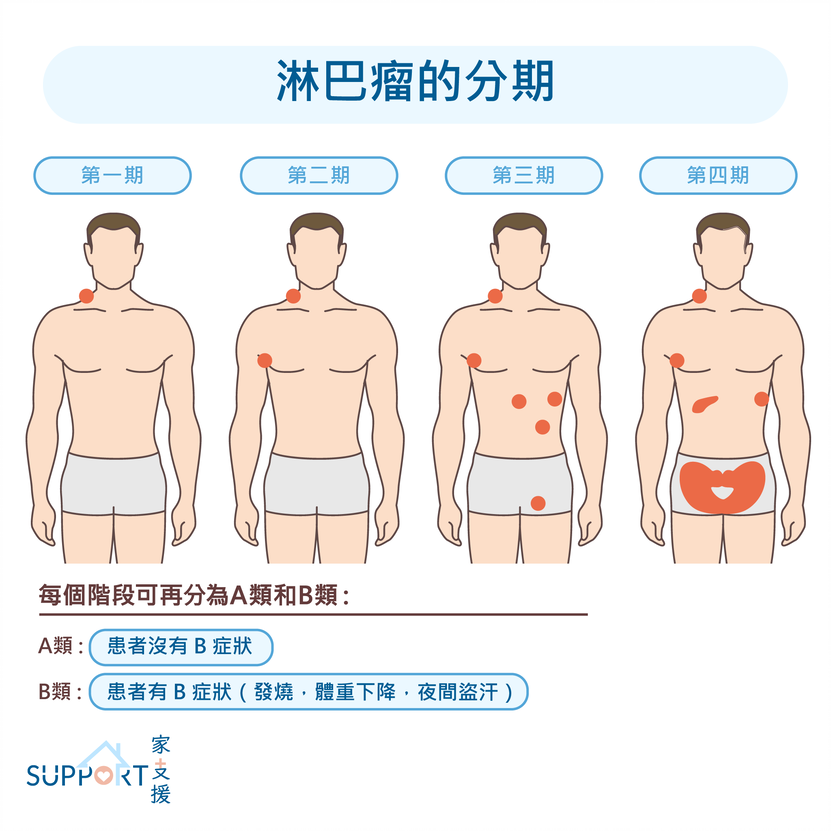

1971 年 Ann Arbor 會議所建議的方案是最先採用於評估淋巴瘤的大小及擴散程度的系統,病情主要分為四期。第一及二期被視為早期,而第三及四期則被視為晚期。

- 第一期:體內只有一處發現淋巴腫瘤細胞。癌變細胞通常見於淋巴結, 但有時也會見於扁桃腺、胸腺、脾臟等其他淋巴系統組織。

- 第二期:體內至少有兩個淋巴結有癌細胞,並集中於橫隔膜上方或下方。

- 第三期:體內至少有兩個淋巴結有癌細胞,處於橫隔膜上下兩方,癌細胞波及的範圍較第二期為大。

- 第四期:淋巴瘤擴散到淋巴結、扁桃腺、胸腺或脾臟以外的組織,最常見於肝臟、骨髓、腦髓液或肺部。

除上述四個分期外,亦可額外就三大淋巴瘤症狀(體重下降、發燒、夜間盜汗), 以 A 或 B 兩個字母細分。A 表示沒有出現任何一個症狀,B 則表示已經出現至少一種症狀。

治療

淋巴瘤不再是無法治癒的疾病。通過適當的治療,大多數患者的病情都可以長時間得到緩解甚至治癒。單株抗體和化療是治療淋巴瘤的主要方法,療效顯著;偶然輔以放射治療。

化療

- 通過口服或靜脈注輸的抗癌藥物,以消滅體內的癌細胞。例如:

- ABVD –Doxorubicin(多柔比星),Bleomycin,(博來黴素), Vinblastine(長春花鹼)和 Dacarbazine(達卡巴嗪)

- AVD –Doxorubicin(多柔比星),Vinblastine(長春花鹼)和 Dacarbazine(達卡巴嗪)

- BV + AVD –Brentuximab Vedotin(維布妥昔單抗) + AVD

- 升級 BEACOPP –Bleomycin(博來黴素),Etoposide(依托泊甙),Boxorubicin(多柔比星),Cyclophosphamide(環磷酰胺),Vincristine(長春新鹼),Procarbazine(丙卡巴肼)和 Prednisolone(潑尼松龍)

- BrECADD –Brentuximab Vedotin(維布妥昔單抗),Etoposide (依托泊甙), Cyclophosphamide(環磷酰胺),Doxorubicin (多柔比星),Dacarbazine(達卡巴嗪)和 Dexamethasone (地塞米松)

- VEPEMB –Vinblastine(長春花鹼),Cyclophosphamide(環磷 酰胺),Procarbazine(丙卡巴肼),Etoposide(依托泊甙), Mitoxantrone(米托蔥醌),Bleomycin(博來黴素),和 Prednisolone(潑尼松龍)

- ChIVPP –Chlorambucil(苯丁酸氮芥),Vinblastine(長春花 鹼),Procarbazine(丙卡巴肼),Prednisolone(潑尼松龍)

- CHOP –Cyclophosphamide(環磷酰胺),Doxorubicin(多柔 比星),Vincristine(長春新鹼),Prednisolone(潑尼松龍)

- CVP –Cyclophosphamide(環磷酰胺),Vincristine(長春新 鹼) ,Prednisolone(潑尼松龍)

- GCVP – Gemcitabine(吉西他濱),Cyclophosphamide(環磷 酰胺),Vincristine(長春新鹼),Prednisone(潑尼松)

- 大部分以靜脈注輸或口服的化療藥物皆不能達到腦髓液以及腦部和脊髓周 邊的組織。要治療擴散至這些位置的淋巴瘤,則需考慮運用鞘內化療,直接注射化療藥物如 Methotrexate(甲氨蝶呤)和 Cytarabine(阿糖胞苷)至腦髓液。

- Bendamustine(苯達莫司汀)是一種較新式的化療藥物,與抗 CD20 單 株抗體一併使用,主要適用於低級別或惰性 B 細胞淋巴瘤或淋巴增生性 疾病如濾泡性淋巴瘤或套細胞淋巴瘤。較年長的患者對此化療也有不錯的耐受性。

- 化療的常見副作用包括:

- 食慾不振

- 嘔心

- 口腔潰瘍

- 脫髮

- 腹瀉

- 因白血球下降而引致的病菌感染

類固醇治療 (Steroid therapy)

- 口服類固醇不但能治療淋巴瘤,與化療藥物合用時更可減少不適症狀、紓緩噁心。最常用的一種類固醇稱為 Prednisolone(潑尼松龍)。

- 副作用包括:

- 消化不良

- 食慾提升

- 亢奮好動

- 難以入睡

- 血糖上升

- 感染風險增加

- 誘發潛在的肺結核病

- 激活潛在的乙型肝炎病毒(接受類固醇治療前,所有乙型肝炎病毒帶攜者,都需要使用抗病毒藥物)

- 骨質疏鬆

體外放射治療(俗稱「電療」)

- 利用治療機器所產生的高能量輻射,照射有關部位以殲滅腫瘤,同時減少 對正常細胞的影響。

- 進行電療前,治療團隊會使用電腦掃描(CT scan)、正電子掃描(PET scan)或磁力共振(MRI),仔細地量度和計算正確的輻射角度和劑量;亦會使用模具和頭枕固定患者每次治療的位置,並採用屏障保護身體其他部分免受不必要的輻射損害。電療期間,醫護團隊可能會請患者短暫閉氣,以集中輻射在癌細胞上,減少對其他健康組織的影響。

- 療程為期數週,通常每週電療五天,週末休息。患者接受電療期間不會感到疼痛。縱使預備治療、調教患者位置需時,但每次電療只需數分鐘。

- 放射治療常見的副作用包括:

- 疲倦

- 治療部位皮膚發紅、起水泡和脫皮

- 其他的副作用則因應治療的身體部位不同而有所差異。

現時治療淋巴瘤,已不是單靠電療或化療。化療和電療有時會相繼地使用,以提高某類淋巴瘤(例如 I 期或 II 期典型何傑金淋巴瘤)的緩解率。電療亦有助控制症狀如疼痛,治療大型腫瘤和部分淋巴結復發的情況。

免疫治療

免疫治療是一種協助免疫系統辨認並殺死癌細胞的藥物,適用於部分淋巴瘤患者。

使用這些具針對性的抗癌藥物,不僅療效更好,更能減低患處以外的傷害。

單株抗體

- 單株抗體附在淋巴瘤細胞上的特定細胞標記。

- 抗 CD20 單株抗體: Rituximab(利妥昔單抗)、Obinutuzumab(阿托珠單抗)、Ofatumumab(奧法妥木單抗)

- 注入體內後,Rituximab、Obinutuzumab 或 Ofatumumab 便會與大部分 B 淋巴細胞表面的 CD20 結合,通過人體免疫細胞、免疫因子和抗體所引發的免疫反應,促使 B 淋巴細胞死亡和溶解,消滅腫瘤

- 療效良好

- 抗 CD20 單株抗體配合多種化療藥物運用,乃現代治療 B 細胞淋巴瘤的重要措施

- 抗 CD20 單株抗體治療和化療亦可配合電療一併使用

|

藥物名稱 |

適應症 |

|

Rituximab(利妥昔單抗) |

|

|

Obinutuzumab(阿托珠單抗) |

與化療合併使用,適用以下患者:

|

|

Ofatumumab(奧法妥木單抗) |

|

- 使用方法:以靜脈注輸方式,需時數小時

- 常見副作用:注輸相關的敏感反應(痕癢、發冷、發燒、噁心、出疹、疲倦和頭疼)。嚴重反應包括:胸口痛、心跳加速、臉部和舌頭腫脹、咳嗽、呼吸困難、暈眩或頭暈、及感到要暈倒。

- Rituximab

- 使用方法:每次化療療程的首天進行靜脈注輸

- 另一劑量則以皮下注射方式,注射時間為五至七分鐘

- Brentuximab Vedotin(維布妥昔單抗)

- 一種抗體藥物複合物,包含抗 CD30 的單株抗體,附在一種叫做維多汀(vedotin) 的細胞毒素上

- 用於復發性 CD30 陽性(即帶有 CD30 抗原)的典型何傑金淋巴瘤和間變性大細胞淋巴瘤(Anaplastic Large Cell Lymphoma)或其他 CD30 陽性的淋巴瘤。

- 這藥物也可用於高風險、第三或第四期、或復發性典型何傑金淋巴瘤的一線治療,取代「ABVD」治療組合中的 Bleomycin(博來黴素)

- 這藥物也可用於某些 T 細胞淋巴瘤作一線(一般與化療合併使用) 或後線治療。

- 使用方法:以靜脈注輸方式,通常每兩或三週一次

- 常見副作用:神經受損、血細胞減少(增加感染風險、疲倦、容易瘀傷和流血)、疲倦、發燒、噁心和嘔吐、感染、腹瀉

- Polatuzumab vedotin(維泊妥組單抗)

- 一種抗體藥物複合物,包含抗 CD79a 的單株抗體,附在一種叫做 vedotin 的化療上

- 可用於復發性或難治性瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤患者,並與 Rituximab 和 Bendamustine 一併使用。

- 最新的研究證實,若於一線使用 Brentuximab Vedotin,能有效取代 R-CHOP 中的 Vincristine。

- 使用方法:以靜脈注輸方式,通常每三週一次

- 常見副作用:手腳麻痺或刺痛(周邊神經病變)、血細胞減少(增加感染風險、疲倦、容易瘀傷和流血)、疲倦、發燒、食慾下降、 腹瀉、非感染性肺炎

- 抗 CD9 單株抗體:Tafasitamab(單克隆抗體)、Loncastuximab tesirine(泰朗妥昔单抗)

- CD19 是一種附在 B 淋巴細胞表面的蛋白。

- Tafasitamab

- 屬於一種抗體,與 Lenalidomide(來那度胺)合併使用以治療復發性或對其他治療已失效的瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤,適用於無法接受骨髓或血幹細胞移植的患者。

- 使用方法:以靜脈注輸方式,通常首數月每週一次,然後每兩週一次

- 副作用:注輸期間出現敏感反應(發冷、臉紅或呼吸困難)、血細胞減少(增加流血和嚴重感染的風險)、感到疲倦或虛弱、食慾不振、腹瀉、咳嗽、發燒及四肢腫脹。

- Loncastuximab tesirine

- 一種抗體藥物複合物,包含抗 CD19 的單株抗體,附在一種叫做 tesirine 的化療上

- 可單獨使用,適用於曾接受過至少兩種治療(不包括手術或電療)的某些大 B 細胞淋巴瘤(包括瀰漫性大 B 細胞淋巴 瘤)患者。

- 使用方法:以靜脈注輸方式,每三週一次

- 常見副作用:肝功能異常、血細胞減少、感到疲倦、出疹、 噁心、肌肉和關節疼痛

- 嚴重副作用:感染;肺部、心臟周圍或腹腔積水,血細胞非常低,陽光下出現非常嚴重的皮膚反應

- 抗 CD52 單株抗體: Alemtuzumab(阿崙單抗)

- 屬於一種抗體,適用於小淋巴細胞淋巴瘤/慢性淋巴細胞淋巴瘤以 及某些周邊 T 細胞淋巴瘤。

- 使用方法:以靜脈注輸方式,通常每三週一次,為期 12 週

- 常見副作用:發燒、發冷、噁心、出疹及白血球非常低,增加嚴重感染的風險

- 嚴重但罕見的副作用:中風、頭部和頸部血管撕裂

- 雙特異性 T 細胞銜接抗體(Bispecific T-cell engagers,BiTEs)

- 可以附在兩個不同靶點的新型抗體。注輸入身體後,抗體的其中一 部分會附在免疫 T 細胞上的 CD3 蛋白,另一部分則會附在淋巴瘤細胞上的靶點,例如 CD20 蛋白,以拉近這兩種細胞的距離,有助免疫系統攻擊淋巴瘤細胞。

|

藥物名稱 |

適應症 |

使用方法 |

|

Mosunetuzumab (莫妥珠單抗) |

復發性或對至少對兩種治療失效的濾泡性淋巴瘤 |

靜脈注輸,通常首三週每週一次,然後每三週一次 |

|

Epcoritamab ( 艾可瑞妥單抗 ) |

|

皮下注射,通常首三個月每週一次, 然後每月一次或兩次 |

|

Glofitamab (格菲妥單抗) |

|

靜脈注輸,通常首 三週每週一次,然後每三週一次 |

- 副作用:感到疲倦、肌肉或骨疼痛、出疹、發燒、噁心、腹瀉及頭疼

- 嚴重副作用:

- 注輸相關的敏感反應(痕癢、發冷、發燒、噁心、皮疹、疲倦和頭痛)

- 嚴重反應:胸口痛、心跳加速、臉部和舌頭腫脹、咳 嗽、呼吸困難、暈眩或頭暈及感到要暈倒

- 細胞因子釋放症候群(Cytokine release syndrome):發高燒和發冷、肌肉無力、呼吸困難、血壓低、心跳非常快、 頭疼、噁心和嘔吐、暈眩、頭暈或意識混亂)

- 最常見於接受治療後第一天

- 可達致嚴重程度,甚至致命

- 神經系統副作用(頭疼、手腳麻痺或刺痛、暈眩或意識混亂、說話或理解事情出現困難、失憶、睡眠規律失常、顫抖、或癲癇發作)

- 嚴重感染

- 血細胞下降

- 腫瘤加劇(淋巴結疼痛或腫脹、胸口痛、咳嗽、呼吸困難、 腫瘤附近疼痛或腫脹)

- 注輸相關的敏感反應(痕癢、發冷、發燒、噁心、皮疹、疲倦和頭痛)

免疫檢查點抑制劑

- 屬免疫治療的一種,透過抑制細胞程式死亡-1(Programmed Cell Death-1)簡稱 PD-1,可使患者自身的免疫細胞──T 細胞識別並殺死淋巴瘤細胞。

- 例如 Nivolumab (尼伏人單抗)和 Pembrolizumab(匹博利組單抗)。

- 它們對復發或難治性典型何傑金淋巴瘤患者最為有效。

- Nivolumab 合併化療亦可作晚期(第三或第四期)典型何傑金淋巴瘤的一線治療。

- Pembrolizumab 可用於已對其他治療失效或復發性原發縱隔大 B 細胞淋巴瘤的患者。

- 使用方法:以靜脈注輸方式,一般每兩、三或六週一次

- 副作用包括:疲倦、發燒、咳嗽、噁心、痕癢、皮疹、食慾不振、關節 痛、便祕、腹瀉

- 罕見但嚴重的副作用:注輸相關的敏感反應(發燒、發冷、臉紅、出疹、 皮膚痕癢、暈眩、氣喘和呼吸困難)、免疫系統反應(肺部、腸道、肝臟、製造荷爾蒙的腺體、腎臟或其他器官出現嚴重甚至致命的副作用)

免疫調節劑:Thalidomide(沙利度胺)和 Lenalidomide(來那度胺)

- 醫學界認為這些藥物透過影響免疫系統對抗某些癌症,但確切的運作機制尚未確定。

- 一般用在數種淋巴瘤的後線治療。

- 可單一使用、或與 Rituximab 或 Tafasitamab 合併使用

- 使用方法:每天口服一次

- 副作用:白血球數量減少(增加感染風險)、神經病變(神經線受損引致痛楚)、增加血栓形成的風險(從腿部蔓延至肺部)尤其服用 Thalidomide 的患者

- Thalidomide 的副作用:頭暈、疲倦和嚴重便祕

- 若於懷孕期間服用,會導致嬰兒先天性嚴重缺憾

嵌合抗原受體 T 細胞(Chimeric Antigen Receptor T-cell therapy, CAR-T)治療(一種細胞免疫治療)

- 首先,患者的 T 細胞被「提取」或「培養」。患者的 T 細胞會進行「基因工程」或「被教育」以識別淋巴瘤細胞上的特定細胞標記(最常見的是瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤中的 CD19)。「被教育」的 T 細胞(CAR-T 細 胞)會被大量複製,再輸回患者體內,以治療淋巴瘤。

- 患者會先接受化療以預備身體注輸 CAR-T 細胞。

- 適應症:

|

藥物名稱 |

適應症 |

|

Axicabtagene ciloleucel 阿基侖賽 |

|

|

Tisagenlecleucel (替沙侖賽) |

|

|

Lisocabtagene maraleucel (利基邁侖賽) |

|

|

Brexucabtagene autoleucel (布瑞基 奧侖賽) |

|

- 副作用:細胞因子釋放症候群 (Cytokine release syndrome):發燒、 發冷、頭痛、噁心和嘔吐、呼吸困難、血壓非常低、心跳非常快、腫脹、 腹瀉、疲倦或無力和其他症狀,神經系統副作用,如意識混亂、說話出現 困難、癲癇發作、顫抖或神志改變)

- 嚴重副作用:嚴重感染、血細胞減少、免疫力減弱

標靶治療

- 蛋白酶體(Proteasome)抑制劑:Bortezomib(硼替佐米)

- 這藥物阻斷細胞裡的酶複合體分解負責掌控細胞分裂的蛋白。

- 有助治療一些非何傑金淋巴瘤的種類。

- 使用方法:以靜脈注輸或皮下注輸方式,每週兩次,療程為兩週, 然後暫停一段時間

- 副作用:血細胞減少(增加感染風險、疲倦、容易瘀傷和流血)、 噁心、食慾不振、神經受損

- 組織蛋白乙醯轉移酶(Histone deacetylase,HDAC)抑制劑: Belinostat(貝利司他)

- 透過影響與染色體互動的組織蛋白(histone),從而干擾活躍於癌細胞裡的基因

- Belinostat 適用於治療周邊 T 細胞淋巴瘤(屬非何傑金淋巴瘤的一種),用於曾接受最少一種治療。

- 使用方法:以靜脈注射方式,每天一次,療程為期連續五天,每三週重覆一次

- 常見副作用:噁心、嘔吐、疲倦、貧血(乏力)

- 酪氨酸蛋白激酶(Bruton tyrosine kinase,BTK)抑制劑

- 酪氨酸蛋白激酶(BTK)是一種蛋白,有助淋巴瘤細胞(B 細胞) 生長和生存。酪氨酸蛋白激酶抑制劑有助治療一些 B 細胞非何傑金淋巴瘤。

- 使用方法:以口服方式,每天一次或兩次

|

藥物名稱 |

適應症 |

|

Ibrutinib(依魯替尼) |

|

|

Acalabrutinib(阿卡替尼) |

|

|

Zanubrutinib(澤佈替尼) |

|

|

Pirtobrutinib(吡托布替尼) |

|

- 常見副作用:頭痛、腹瀉、瘀傷、感到疲倦、肌肉和關節痛、咳嗽、皮疹及血細胞減少

- 較少見副作用:流血、感染、心律不正(如心房顫動)及皮膚或其他癌症風險增加

- BCL-2 抑制劑:Venetoclax(維奈托克)

- 通常與抗 CD20 藥物合併使用

- 使用方法:以口服方式,每天一次

- 常見副作用:血細胞減少(增加感染風險、疲倦、容易瘀傷和流 血)、腹瀉、噁心、上呼吸道感染、咳嗽、肌肉和關節疼痛及水腫

- 磷酸肌醇 3-激酶(Phosphatidylinositol 3-kinase,PI3K)抑制劑: Duvelisib(杜韋利西布)

- 磷酸肌醇 3-激酶(PI3K)蛋白家族在細胞中負責發送信號,從而 影響細胞生長。磷酸肌醇 3-激酶(PI3K)抑制劑有助治療某些非 何傑金淋巴瘤。

- Duvelisib 適用於小淋巴細胞淋巴瘤的後線治療。

- 使用方法:以口服方式,每天兩次

- 常見副作用:腹瀉、發燒、疲倦、噁心、咳嗽、非感染性肺炎、腹痛、關節/肌肉痛、皮疹、紅血球減少(貧血)、某些 白血球減少(嗜中性白血球低下症)

- 罕見但嚴重的副作用:肝臟受損、嚴重腹瀉、非感染性肺炎、嚴重敏感反應及嚴重皮膚副作用

- EZH2 抑制劑:Tazemetostat(他澤司他)

- EZH2 是一種稱為甲基轉移酶(methyltransferase)的蛋白,有助癌細胞生長。

- 嘗試過其他治療後,Tazemetostat 可用於治療 EZH2 基因突變陽性的濾泡性淋巴瘤患者。

- 在沒有其他更好的治療方案的前提下,Tazemetostat 可用於治療 EZH2 基因突變陰性的濾泡性淋巴瘤患者。

- 使用方法:以口服方式,每天兩次

- 常見副作用:骨骼和肌肉疼痛、感到疲倦、噁心、腹痛及感冒症狀

- 增加患上一些血液腫瘤的風險

- 核輸出(Nuclear export)抑制劑:Selinexor(塞利尼索)

- 細胞核包含大部分細胞製造蛋白所需的部分,因而讓細胞發揮其功 能和生存。一種稱為 XPO1 的蛋白協助從細胞核運送其他蛋白至細胞其他部分,確保細胞正常運作。

- Selinexor 有阻斷 XPO1 蛋白的功能,因此淋巴瘤細胞再不能運送蛋白至細胞核外,淋巴瘤細胞因而死亡。

- Selinexor 用以治療復發性、或至少對兩種治療失效的瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤。

- 使用方法:在每週的第一和第三天,以口服方式服用

- 常見副作用:感到疲倦、噁心、腹瀉、食慾不振、體重下降、嘔吐、便祕及發燒

- 嚴重的副作用:血小板減少(容易瘀傷和流血)、白血球減少(增加感染風險)、血液中鈉質減少(抽筋和抽搐)、感染、暈眩及更嚴重的腸胃副作用

對症下藥

- 必需據淋巴瘤的亞型、病情和分期等,以及病人的狀況和意願制定合適的治療方案。

何傑金淋巴瘤

- 早期(第一期或第二期)何傑金淋巴瘤可以化療(例如 AdriamycinBleomycin-Vinblastine-Dacarbazine = ABVD 組合化療)或配合放射治 療的組合治療。請注意,Brentuximab vedotin 可以取代 Bleomycin。

- 先接受二至四次化療

- 腫瘤巨大的患者,可於受累部位再接受放射治療。

- 較難治的患者——例如腫瘤巨大、腫瘤涉及到最少三處淋巴結、擴散至淋巴結以外組織或呈現 B 症狀,可能會使用更密集的化療,例如四至六次 ABVD 組合化療。

- 如果患者因身體狀況而不能接受化療,單一放射治療可作治療方 案。

- 單株抗體 Rituximab 可與化療一併使用。

- 可治癒八至九成以上患者,療效顯著。

- 可大幅減少治療本身的風險及其後遺症。

- 對於沒有 B 症狀的早期結節樣淋巴細胞為主型何傑金淋巴瘤患者而言,腫瘤部位接受放射治療,通常是唯一所需的治療。另外一些患 者則會先接受密切觀察,待症狀出現才展開治療。

- 後期(第三期或第四期)何傑金淋巴瘤患者:接受多種化療藥物(例如 ABVD 或改良了的 BEACOPP),或加上放射治療及/或 Rituximab

- 目前所採用的化療方案非常有效

- 一些沒有 B 症狀的患者可能會接受單一 Rituximab 治療。

- 約六至七成的患者可根治病情。

非何傑金淋巴瘤

- 非何傑金淋巴瘤的治療方案主要根據淋巴瘤類型來制定,較複雜和多樣 化。

- 惰性或低級別 B 細胞淋巴瘤

- 確診時多數屬於晚期,病情進展緩慢。隨著醫療進步,大多數亞型患者的緩解期得以延長,甚至根治病情。

- 抗 CD20 單株抗體藥物配合化療組合:CHOP [Cyclophosphamide-Doxorubicin (Hydroxydaunorubicin)- Vincristine-Prednisolone= CHOP](合稱為 R-CHOP),每三週一次,為現時的主要治療方法。

- 沒有症狀的患者可接受抗 CD20 單株抗體藥物的單一治療。

- 有時候以放射治療縮小淋巴瘤,紓緩症狀。

- 在少數情況下,會以手術移除受影響的器官,例如伯基特淋巴瘤 (Burkitt lymphoma)、脾臟邊緣區 B 細胞淋巴瘤、非胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤。

- 惡性或高級別 B 淋巴瘤:

- 病情發展迅速,患者必需盡早接受治療。

- 主要採用六至八次化療療程

- 若腫瘤為彌漫性大 B 細胞淋巴瘤,患者可接受 Rituximab 與化療 CHOP 的組合[Cyclophosphamide-Doxorubicin (Hydroxydaunorubicin)-Vincristine -Prednisolone= CHOP] (合稱為 R-CHOP)。在 R-CHOP 之上,或會加上抗體藥物複合物 (polatuzumab vedotin)。醫生也會考慮其他化療和 Rituximab 的治療方案。

- 腦部或脊髓位置復發風險較高的病人也會接受化療注輸入脊髓液的 治療(稱為鞘內化療);另一方案是以靜脈注輸高劑量的 Methotrexate(胺甲蝶呤),此藥可以滲入至脊髓液。

- 濾泡性淋巴瘤患者除了 R-CHOP 外,另一治療選項爲免疫治療藥 物 Lenalidomide 及單株抗體藥物一併使用。

- 至於慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤,最常用的一線治療 方案包括標靶治療——酪氨酸蛋白激酶(BTK)抑制劑例如依魯替 尼、Acalabrutinib 或 Zanubrutinib,或 BCL-2 抑制劑 Venetoclax,聯合單株抗體藥物 Obintuzumab 或 Rituximab,或 與另一標靶藥合併使用。

- 套細胞淋巴瘤或會使用其他化療組合,例如 LyMA、NORDIC、 TRIANGLE、Hyper-CVAD。有時候治療亦會包括其他種類的藥物,例如標靶藥物 Acalabrutinib 或 Bortezomib,或免疫治療藥物 Lenalidomide。如果病人對初始的治療反應良好,骨髓或血幹細胞移植或許是一個合宜的方案。患者於骨髓或血幹細胞移植後, 一般會合併使用標靶治療(BTK 抑制劑)和 Rituximab 數年。

- 有時候,如果淋巴瘤只局限在身體的某個範圍,患者於接受化療後,會接受放射治療。若化療前淋巴結腫瘤十分巨大,亦可能會先採用放射治療,後化療的方案。放射治療常用於淋巴結巨大的淋巴瘤患者,以紓緩症狀;以及身體狀況不宜使用化療的患者。

- 一般而言,約七至八成早期非何傑金淋巴瘤患者可得到根治。

- 晚期的患者則約有三至五成痊癒。

- T 細胞或 NK/T 細胞淋巴

- 治療更為複雜,通常涉及組合化療,例如 CHOP、CHOEP、 EPOCH、CHP(若淋巴瘤細胞呈 CD30 蛋白陽性,會加上抗體藥物複合物 Brentuximab vedotin)、或 HyperCVAD 與高劑量 Methotrexate 和 Cytarabine 輪流使用。

- 由於這類淋巴瘤有擴散至腦部和脊髓的風險,或會使用鞘內注輸化療藥物如 Methotrexate。

- 若患者身體狀況未能承受密集化療,可以考慮單一化療或單一免疫治療。

- 如果淋巴瘤只局限在一個範圍,可考慮採用放射治療。

- 極少數情況下,患者會進行手術移除受影響的器官,例如腸病變相關 T 細胞淋巴瘤(Enteropathy-associated T-cell lymphoma)和間變性大細胞淋巴瘤(Anaplastic Large Cell Lymphoma)。

- 有些醫生建議,初始治療後再開展為期兩年的維持治療,有助減低復發風險。如反應良好,可考慮高劑量化療和接續的骨髓或血幹細胞移植。

- 這些淋巴瘤患者應在具有專業知識的醫院進行治療。

- 如果淋巴瘤與某種感染源頭相關,可考慮使用抗感染藥物。

復發性或難治性淋巴瘤

- 一般而言, 低級別非何傑金淋巴瘤不會痊癒。大部分患者接受治療後一段時間,淋巴瘤會再次生長,令病情復發。長期額外治療以控制淋巴瘤往往會令患者感到不適。因此,醫生會建議一些低級別淋巴瘤患者觀察和等待——定期進行檢查和化驗以監察淋巴瘤,而非立刻展開額外治療;特別是症狀輕微、只有淋巴結稍微腫脹的患者。有些患者甚至從來不需要接受治療。儘管一些患者會接受治療,也可能經過多年觀察,才需要接受治 療。

- 一旦淋巴瘤復發,可考慮以下治療單一或合併使用:

- 化療——採用未有用過的藥物,通常比之前用過的藥物更強效。治療可能會包括 Rituximab。

- 標靶治療和免疫治療——可考慮未有用過的藥物。

- 放射治療——若淋巴瘤復發,影響一堆淋巴結,可考慮用放射治療 以紓緩症狀。

- 骨髓或血幹細胞移植

- 嵌合抗原受體 T 細胞(CAR-T)治療

- 骨髓或血幹細胞移植

- 先利用高劑量或「骨髓盡除式」的化療,甚或加上放射治療,來清除體內仍殘存的淋巴瘤細胞。如果淋巴瘤對化療反應不佳,骨髓或血幹細胞移植的療效一般都欠佳。

- 然後植入來自患者本身或他人例如兄弟姊妹、沒有血緣關係的捐贈者或臍帶血的骨髓或血幹細胞。捐贈者的組織類別必須盡可能與患者相近,以避免因移植而出現的嚴重併發症。

- 在自體造血幹細胞移植中,需於幾週前分數次預先收集患者自身的幹細胞。這些細胞會在患者接受治療(高劑量化療或加上放射治療)期間遭冷藏,然後透過靜脈注輸給予患者。

- 自體造血幹細胞移植最常用於復發性淋巴瘤及對化療有反應,從而達到二次緩解的患者。

- 異體造血幹細胞移植僅在極少數病例中進行。一般而言,在治療何傑金淋巴瘤時,如果自體造血幹細胞移植無法控制病情,才會考慮異體造血幹細胞移植。

- 此治療風險較高。

- 嵌合抗原受體(CAR-T) 細胞療法

- 適用於復發性或難治性、經過至少兩線治療,腫瘤依然繼續生長的 CD19 陽性瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤或原發縱隔大 B 細胞淋巴瘤患者。

- 這治療也可用於某些的低級別 B 細胞淋巴瘤,例如對多線化療難治 的濾泡性淋巴瘤。

- 這項治療應在專業的醫療機構內完成。

- 免疫檢查點抑制劑

- Nivolumab 和 Pembrolizumab 對進行過自體造血幹細胞移植後 復發的典型何傑金淋巴瘤患者非常有效。

治療期間的護理

開展治療之前,醫生會先向患者講解治療的程序、風險和副作用。此外,年輕患者如計劃生育,應在開始治療前與醫生討論有關生育和受孕的問題。醫生會轉介患者給有關方面的專科醫生,進一步根據患者的情況提供建議和方法來保持生育能力。

接受治療期間,患者應:

- 遵從醫生指示按時服藥及覆診

- 均衡飲食

- 適量的運動和休息

- 注重個人衛生

- 保持房間、衣物和用具等清潔

- 切勿食用未經煮熟的食物

- 減少到人煙稠密的公共場所、避免接觸患感冒或其他傳染病的親友

預防

大多數患有淋巴癌的病人都不具高危因素,故現時除了預防感染乙型肝炎、丙型肝炎和人類免疫缺乏病毒外,並沒有預防淋巴癌的具體方法。

參考資料

美國國家綜合癌症網絡指南:淋巴癌

美國國家綜合癌症網絡病人指南:淋巴癌

醫院管理局香港癌症資料統計中心:2022年血液惡性腫瘤統計數字

感謝香港大學李嘉誠醫學院醫科生林天頌先生(M23)、 曾瀚霆先生(M23)及香港大學內科學系喬夏利醫生撰寫及審閱本頁內容。

最後更新日期:2025年1月26日